顎関節症は耳の前にある顎関節。それを構成する骨、筋肉、靭帯といった構造のバランスがくずれることによって発症します。

顎関節症の症状には以下のようなものがあります。

痛む場所としては耳の前の顎関節や片側の顔から頭までが痛いように感じることもあります。頬やこめかみに痛みが出ることもあり、頭痛と感じる人もいます。

カクカク、コキコキ、ゴリゴリ、ザラザラと様々ですがこのような音が口を開けようとした時にするようであれば痛みにつながる予備軍です。検査を受けることをお勧めいたします。

痛みで口が大きく開けられないといったことが多いですが、痛みがなくても顎関節自体の動きが制限され、口が開かなくなることもあります。

顎が外れたという場合には全く口が閉じなくなりますが、大きく口を開けて閉じるときに、閉じづらいなどの症状が出ることがあります。

顎関節や、顎を動かす筋肉に障害が起きるとかみ合わせに変化が生じることがあります。顎の関節に問題がある状態で、奥歯に被せ物などを行うことでさらに顎の関節に負担をかける結果になることもあります。

これらの症状が顎関節症に関係する場合があります。これらの症状が顎関節症によるものか他の病気に原因があるのかを慎重に判断する必要があります。

顎関節症は、口を開けたり閉じたりする顎の関節や顎を動かす筋肉(咀嚼筋)に異常が起こり、「あごが痛い」、「口が開きにくい」、「音がする」、「顎や耳の周辺の痛みを伴って、口が開かなくなる」あるいは「ものが噛みにくい」といった症状が現れる病気です。

疫学調査の結果から、顎関節に何らかの症状を持つ人は日本人の全人口の7~8割に上ると報告されています。しかし、実際に大きな不具合があるなどして治療を受けている人は顎の症状のある方のうち7~8%と言われています。

原因は歯の噛みあわせや歯ぎしり、食いしばりなど、そして後述する歯と歯を無意識にかみ合わせるTCHという癖であることがほとんどです。歯が抜けたままになっていたり、合わなくなった入れ歯などを無理して使ったり、不適切な差し歯や、歯の詰め物、かぶせものが行われてかみ合わせが変わった場合に、噛み合わせのズレが生じて、顎の位置が狂ってしまった結果、顎関節に症状が出ることがあります。

顎関節症はかなり一般的な病気ですが、症状が軽い場合には、特別な治療をしなくても、自然に改善に向かい症状が治まることも多いのですが、症状によって日常生活に支障があれば、治療を受けるべきです。

噛み合わせのずれにより、お口のバランスを崩し、歯周病・虫歯・知覚過敏・歯槽膿漏・顎関節症など、あらゆる歯科疾患を引き起こす原因にもなります。また、噛み合わせのずれにより、顎がずれ、顔の歪みや全身の歪みを生むため、全身状態のバランスをも崩し、肩こり、偏頭痛などの原因にもなります。

ずれた噛み合わせでは、歯の健康だけではなく、全身の健康にも大きく関係しているのです。

顎運動時(口を開けたり閉じたりするとき)の痛みです。口を開けたり閉じたりする時や食事をしているいわゆる咀嚼時に下顎頭が動くことで顎関節に痛みが出たり、咬筋、側頭筋などといった咀嚼筋に筋痛が生じます。患者さんは顎関節痛と筋痛を区別することができず顎のあたりが痛いと言われることが多いため、治療にあたっては正確な診断が必要になります。

顎関節自体に痛みが生じる主な病態は、顎関節を構成する周囲の軟組織の慢性外傷です。顎関節の滑膜、関節包あるいは間接円板の後部にある結合組織などに細菌感染のないいわゆる外傷による炎症が生じ、そのことで痛みを生じます。これら組織に炎症が生ずると顎運動時に下顎頭の動きにより神経が刺激されて痛みが生じます。

筋痛は様々な病態によって生じます。最も一般的な病態は筋・筋膜疼痛です。筋・筋膜疼痛の特徴は鈍い、疼くような痛みです。また、狭い範囲を指で押したりすると、痛みを生じることも特徴です。

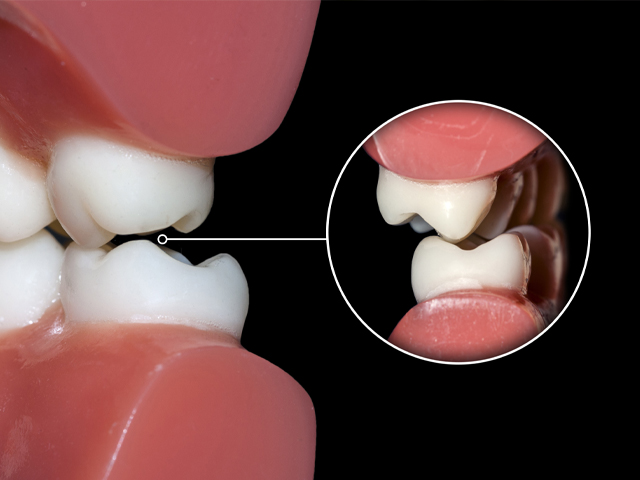

顎関節症ながなければ、自分の指が人差し指から薬指まで3本を縦にして口に入るのが普通です。その時の開口量は約40mmです。最大開口量が40mm以下の場合には顎関節症が発症していると考えます。顎に音が生じていて、ある時、突然、口が開かなくなったときには、クローズドロックという顎関節の関節円板が全法に転位して関節で詰まったことが原因によるものです。その他の、開口障害の原因には筋肉によるもの、関節の痛身によるもの、顎の関節の癒着などがあります。

食事中や大きく口を開けた時などにカックンとかガリガリといった音が顎関節に生ずることがあります。最も多い関節音は前方に転位した関節円板が開閉口に伴って下顎頭が前後に動く際に下顎頭上に戻ったり、再度転位する時にカックンといった音が生じるものです。

その他の関節雑音として下顎頭や関節窩、関節円板が変形してすれ合うことにより生ずるシャリシャリ、グニュといった音があります。この音がすることは顎関節症が進んでいることを示しますので治療が必要な場合が多いと言えます。

歯の痛み、舌の痛み、のどや顔面の痛み、耳なりや耳の閉塞感、誤って唇や頬の内側の粘膜を噛んでしまうこと、睡眠時の強度な歯ぎしりや噛みしめ、姿勢の不正、うつ傾向・体調不良など多くの随伴症状がみられるという特微かあります。

顎関節症は、特定の原因だけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症することが多いとされています。

代表的な原因として、以下のようなものが考えられます。

睡眠中の歯ぎしりや、無意識の食いしばりによって、顎関節や周囲の筋肉に大きな負担がかかります。

特に、ストレスが原因で強く噛みしめる癖がある人は、顎関節症になりやすい傾向があります。

歯並びが悪い、詰め物や被せ物の高さが合っていないなどの噛み合わせの異常があると、顎の動きに負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。

通常時歯と歯は離れているのが理想ですが、物を食べてないのに歯と歯が接触していることがあります。

この癖が習慣化すると、顎関節や咀嚼筋に過剰なストレスがかかります。その結果、顎関節症のリスクが高くなるため、患者さんにこの症状がみられた際は、歯列接触癖を改善するトレーニングを行います。

食事の際に片方の歯ばかりで噛む習慣があると、顎のバランスが崩れ、関節や筋肉に負担がかかります。

精神的なストレスや緊張が続くと、無意識に顎に力が入り、食いしばりや筋肉の過緊張が起こりやすくなります。

顎に強い衝撃を受けた場合や、大きな口を開けすぎた際に関節円板がずれることがあり、それが顎関節症の原因となることもあります。

普段の生活で、食事をしている時やスポーツで歯を食いしばっている時など以外の、何もしていないとき、人の上と下の歯は全く接触して(当たって)いません。唇を閉じていても上下の歯は触っていない。その状態が正常な状態なのです。

この状態を、下顎安静位と言います。本来上下の歯は会話、食物の咀嚼、食物の嚥下という動作をするときに瞬間的に触るだけです。ですから接触時間をすべて足しても1日に20分以下です(接触時間を累計しても1日あたり平均17.5分と言われています)。

仕事のストレスや、いろいろな原因で普段の生活の中で、例えば、仕事や趣味でパソコンを操作したり、考え事をしたり、あるいはリラックスして、テレビを見ているときなどに上の歯と下の歯を無意識に当てている人がいます。さらには、ぐいぐいと噛みしめている人もいます。

たとえ強く噛みしめていなくても、上の歯と下の歯を軽く接触させただけで、その情報が脳に伝達され、口を閉じる筋肉は信号を受け取って常に緊張の状態になっていたりします。この咬むため、口を閉じるための咬筋や側頭筋が、緊張の状態であることが、顎関節症や歯ぎしり・喰いしばりの原因になるのです。

TCHは顎関節症、歯ぎしり・喰いしばりの原因になるだけでなく、咬筋や側頭筋といった咀嚼に関係する筋肉の凝り(過緊張)から、頭痛や首の痛み、肩こりなどの原因になりやすい。 また、ひどくなると緊張した顔面の表在筋が神経を圧迫するため、めまいや視力低下を引き起こすこともあります。

| 認知すること | まず上の歯と下の歯を接触させる癖があることを自分自身で知ること。 |

|---|---|

| 行動すること | 職場や家庭など自分の行動範囲の中で目につくところに「歯を離す」などの『貼り紙』をして、それを見た時に歯が接触していたら、離すようにします。 |

| 継続は力なり | 悪癖を取り除くために貼り紙を見なくても無意識に歯の接触を回避できるようにします。 |

上記の治療法(認知行動療法)がご自分でできない場合には、咬筋・側頭筋を中心とした過緊張を取るための方法が有効になってきます。内服、筋肉に対するボツリヌス治療などです。

TCH以外にも下記のような顎関節症のリスク因子があるため、これらのリスクに対するセルフケアも指導します。

硬固形物の咀嚼、長時間の咀嚼、楽器演奏、ウエイトトレーニングによる食いしばり、日中の姿勢など

日中の歯列接触癖(TCH)、睡眠時ブラキシズム、頬杖、重い荷物の片側持ち

顎関節症(がくかんせつしょう)は、顎の関節や筋肉に異常が生じることで、痛みや口の開閉のしづらさを引き起こす疾患です。症状が軽度であれば自然に回復することもありますが、放置すると慢性化し、日常生活に大きな影響を与えることもあります。そのため、適切な治療を受けることが重要です。

顎関節症の治療は、原因や症状の程度に応じてさまざまな方法があり、基本的には「保存療法」が中心となります。

歯科医院では、顎関節症の原因が歯ぎしりや食いしばりにある場合、マウスピース(スプリント)を使用する治療法が推奨されます。

これは、歯列全体にフィットする透明な装置で、主に就寝時に装着することで、顎関節への負担を軽減します。

顎周りの筋肉をほぐすことで、緊張を和らげ、動きをスムーズにする効果があります。このようなストレッチを行うことで、顎の柔軟性が向上し、関節の動きが改善されます。

顎の周りや側頭部の筋肉が硬くなると、顎関節症の症状が悪化することがあります。以下のようなマッサージを行うことで、緊張をほぐし、血流を促進できます。

噛み合わせのズレが原因で顎関節症が起こっている場合、噛み合わせの調整を行うことがあります。

ボツリヌス治療は、顎関節症の治療法の一つで、顎の筋肉(咬筋)にボツリヌストキシンを注射することで筋肉の緊張を和らげ、痛みや動かしづらさを改善する方法です。

ボツリヌストキシンは、もともと神経の働きを抑制する作用を持っており、美容医療ではシワの改善、医療分野では片頭痛や痙攣の治療などにも使われています。顎関節症の治療としては、特に歯ぎしり・食いしばりが原因で発症するケースに有効です。

顎関節症の多くは、咬筋(こうきん)や側頭筋などの筋肉の過剰な緊張が原因で発生します。ボツリヌス治療では、これらの筋肉に注射を行い、神経から筋肉への過剰な指令をブロックすることで、以下のような効果をもたらします。

以下のような症状がある場合、ボツリヌス治療が有効と考えられます。

特に、噛み締めが強く、咬筋が肥大しているケースでは、ボツリヌス治療によって症状が大幅に改善することがあります。

顎関節症の治療法にはいろいろありますが、対症療法として、関節痛に対しては安静を指示し、疼痛の強い場合には非ステロイド系消炎鎮痛薬(痛み止め)を投与します。また、筋痛に対しては、大開口による筋ストレッチや筋肉のマッサージなどを指示します。慢性筋痛や広範囲の筋痛および痛み神経の過敏化に対しては三環系抗うつ薬が効果的なこともあります。

次に、就寝中に歯ぎしりや食いしばりのある方にはスプリントと呼ばれる装置(ナイトガードやマウスピースという事もあります)を歯の上につけて寝てもらい、顎のズレを修正していきます。どうしても治らない場合には筋肉のしこりであるトリガーポイントに直接ボツリヌス治療を行い、筋肉の過緊張を取り除きます。

他に、顎関節症の発症や経過には生活習慣が深く関わっているということを、患者さんに気づいてもらい、それをとり除く努力をしてもらいます。日中のくいしばり、偏咀嚼の癖などがあることを気づいてもらい、家庭や職場で意識して悪い癖なだの改善を行います。何もしていないときに上の歯と下の歯が接しているだけでも筋肉に負荷がかかり、脳がストレスをかんじていることを知っていただき、やめてもらうことが大切になります。

当院では患者様の症状に合わせて、スプリント(マウスピース)治療、ボツリヌス治療、顎関節ストレッチ、矯正治療、噛み合わせ治療、飲み薬を組み合わせて、総合的に治療方針を決定していきます。

口腔内模型・噛み合わせ検査:歯の状態とかみ合わせの状態を調べます。

パノラマレントゲン検査:顎関節部分の骨の状態を調べます。

CT検査:顎関節部分の骨や筋肉などをCTで撮影し、頭と下顎の関係や筋肉の肥大などを調べます。

スプリント(マウスピース)治療、ボツリヌス治療、顎関節ストレッチ、矯正治療、噛み合わせ治療、飲み薬など症状に合わせて治療を組み合わせて行います。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30 - 13:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |

| 14:30 - 18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |